灵蛇献瑞 巳巳如意 藏在湖北各地博物馆里的“蛇”

湖北日报全媒记者 海冰 实习生 张斓馨 通讯员 鲁黎 温静

蛇被誉为“小龙”,代表着灵气、聪明与繁衍生息等,在中国传统文化中,承载着深厚的历史底蕴和丰富的文化内涵。

金龙腾飞,灵蛇运来。在首个“世界非遗版”春节来临之际,湖北日报联合湖北省博物馆协会面向我省博物馆甄选蛇元素精品文物,为读者奉上最诚挚的新春祝福。

龙蛇傻傻分不清

馆藏精品文物里的传统纹饰

春节期间,全省各地博物馆广泛组织开展“巳巳如意 生生不息——博物馆里过大年”活动,举办“蛇舞新春——中国蛇文化百馆联展”等线上线下展览,精心策划蛇年寻“蛇”、“蛇”年历制作等丰富多彩的活动。

1月22日,湖北日报全媒记者在湖北省博物馆展厅发现,蛇文化元素拉满。不少观众带着孩子,辗转于各个展厅寻“蛇”,乐此不疲。从虎座鸟架鼓蜿蜒灵动的蛇身,到漆木龙蛇豆的龙蛇共舞,再到彩绘漆雕小座屏缠绕的蛇,不少文物上的“蛇”形神兼备,艺术感十足。

战国 虎座鸟架鼓 湖北省博物馆藏

战国 彩漆龙蛇花瓣盘 湖北省博物馆藏

荆州博物馆珍藏的战国彩绘木雕蟠蛇漆卮,则运用旋、斫、挖、雕多种手法,雕刻出20条蟠蛇,蛇造型变化多样,抽象感强、意蕴深邃,堪比当代雕塑,充满动感和力量之美。

楚地青铜器、玉器、漆器、丝织品中的蛇,在艺术造型、技法、创意等方面具有较高水平,通常与龙相结合,其构图、线条呈现出一种神秘、恢宏的气魄,富有浓郁的楚文化特色。

尤其是春秋战国时期的青铜器上大量运用蟠螭纹(盘曲的无角之龙)、蟠虺纹(蟠曲的小蛇),繁缛精美,让人傻傻分不清哪是龙、哪是蛇。

战国 彩绘木雕蟠蛇漆卮 荆州博物馆藏

曾侯乙墓出土的多件重器是其中的代表——曾侯乙尊盘的口沿处,是由无数条龙蛇组成的镂空花纹,相互盘旋环绕;被誉为“古代冰箱”的铜鉴缶,饰蟠螭纹、蕉叶纹、涡纹等,繁复华丽。

战国 曾侯乙尊盘 湖北省博物馆藏

黄冈市博物馆“镇馆之宝”之一的春秋时期许公买青铜簠,满身铸制工整而细腻的蟠虺纹,体现了春秋时期高超的青铜铸造艺术。宜昌博物馆珍藏的春秋时期耳环钮蟠蛇纹铜鼎,盖顶、盖面、腹部多处饰蛇纹,十分精美。 荆门市博物馆珍藏的战国人擎铜灯,人像五官清晰,再现了约2300年前的楚人风貌,锥状灯钎上铸有蟠螭纹。

春秋 许公买青铜簠 黄冈市博物馆藏

宜昌博物馆藏附耳环钮蟠蛇纹铜鼎(局部)

随州市博物馆珍藏的战国神人操蛇铜甬钟,其中4件甬钟的正鼓部花纹,为浮雕神人操蛇图像,系在编钟纹饰中首次发现。

战国 神人操蛇铜甬钟 随州市博物馆藏

从“龟蛇锁大江”到从鎏金铜玄武

龟蛇合体有何玄机

武汉有龟、蛇二山,龟山“若巨鳌浮水上”,蛇山“缭绕如伏蛇”,形成“龟蛇锁大江”之势。相传大禹治水时,为治服长江水患,龟、蛇二将化作龟、蛇二山,将水怪永远镇于山下。

明代 玄武 丹江口市博物馆

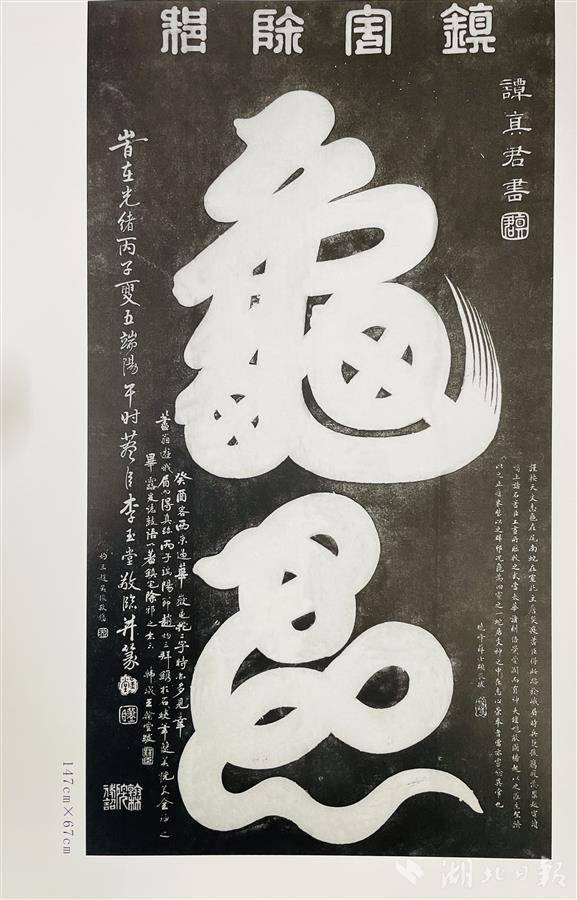

在晴川阁武汉大禹文化博物馆的沿江碑廊处,便有一块复刻的“龟蛇”碑。石碑上的二字类似今天的美术字,“蛇”字宛如藤绕盘曲的长蛇,而“龟”字恰似向上爬行的乌龟,遒健饱满,形象动人。原碑存于陕西药王山南庵,碑右上角署名谭真君书,谭真君即金元时期道教全真教的“七真子”之一。

龟蛇碑刻 清光绪李玉堂刻石(谭真君书) 收录于《墨舞晴川》

古代四方之神中,玄武融合了龟和蛇的元素。龟象征长寿、稳定和智慧,蛇则代表着灵动、机智和生命力。二者结合被赋予守护、和谐等新的寓意。

南宋 玄武图壁画 襄阳市博物馆藏(杨力摄)

龟蛇合体的玄武形象在我省多家博物馆馆藏文物中有所体现。湖北省博物馆珍藏的明代鎏金铜玄武,紫铜鎏金,龟蛇相依,首首相对,尾尾相缠,龟之静穆与蛇之灵动完美融合。该器原置于武当山,明永乐年间修武当山金殿,塑有大量鎏金铜质雕像,此玄武堪称其中的珍品。

明代 鎏金铜玄武 湖北省博物馆藏

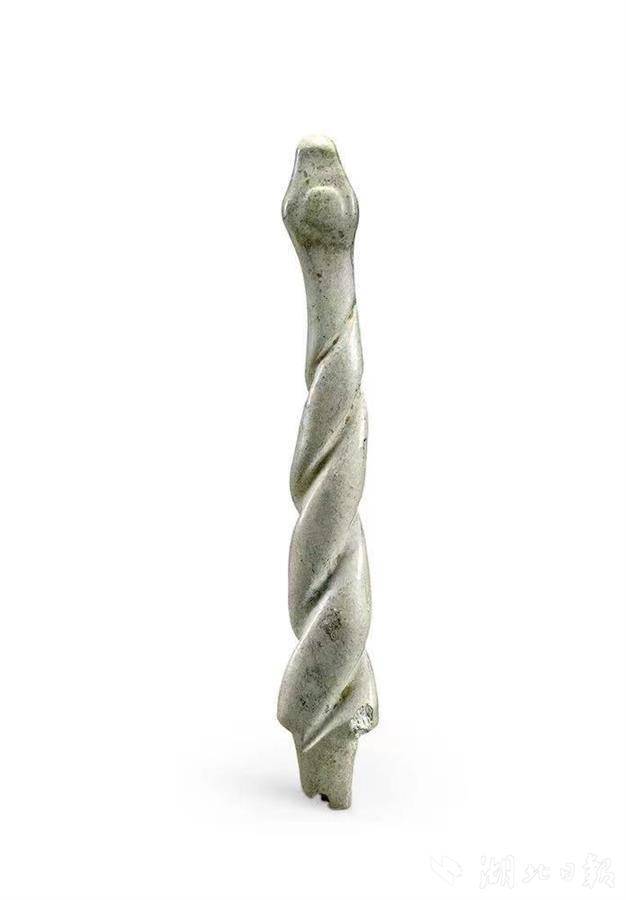

十堰丹江口市博物馆珍藏的明代玄武,青铜铸造,原置于均州城净乐宫玄帝殿。此件玄武,同样造型生动,呈龟蛇缠绕状,蛇绕于龟前胸,龟呈匍匐状,龟回首望向蛇。

襄阳市博物馆珍藏的三国早期透雕花纹“四神”铜熏炉,造型别致,构思精巧。盖面镂刻三只首尾相连的白虎,顶立一朱雀,龙形手柄,整器形似玄武。该馆珍藏的南北朝墓出土玄武画像砖、南宋墓出土玄武图壁画等,龟蛇合体的玄武形象均十分突出。

三国早期 透雕花纹“四神”铜熏 襄阳市博物馆藏

蛇舞楚天 生生不息

“巳巳如意”不是简单的谐音梗

“巳巳如意 生生不息”,央视春晚主标识发布后,迅速在网上发酵。不少网友“考古”蛇文化内涵发现,“巳巳如意”绝不是简单的谐音梗。

95后甲骨文自媒体博主李右溪在科普视频中解读:甲骨文里的“巳”乍看像条蛇,而将两个“巳”字对称摆放,恰似中国传统的如意纹样,寓意双巳合璧,事事如意。“巳”字在古文里也有胎儿、后嗣等意思,代表着生长、繁衍。

战国 漆木彩绘凤鸟莲花盖豆 荆州博物馆藏

在中国传统文化中,蛇以其神秘而灵动的形象昂然挺立,从伏羲女娲的传说,到镇宅家神的崇拜,及十二生肖中的蛇和妇孺皆知的白蛇传奇等,蛇蜿蜒的身姿穿梭于神话与现实之间,融合于宗教与民俗、文学与艺术之中。

在荆楚大地,蛇文化也经历了数千年发展演变。我省黄梅焦墩遗址,出土了一条约6000年前的卵石摆塑龙,被誉为“长江流域第一龙”。与其同出的还有卵石摆塑蛇,目前陈列于省博通史展展厅。商代盘龙城遗址出土的玉蛇形饰,蜿蜒曼妙,灵活生动,是玉器中不可多得的蛇文物珍品。

新石器时代 卵石摆塑蛇 湖北省博物馆藏

商代 玉蛇形饰 湖北省博物馆藏

武汉博物馆珍藏的晋代蛇钮金印,印钮造型为蛇,其呈拱桥状,双眼凸起,身上的鳞片清晰可见。由印文“晋蛮夷归义侯”可知,此为晋朝中央颁赐于归顺的少数民族部落首领的印信,是我国历史上民族大融合的见证。

晋代 蛇钮金印 武汉博物馆藏

十二生肖中,巳蛇排第六,方位为东南,时辰代表上午9点到11点。湖北省博物馆珍藏的唐代青瓷蛇俑、武汉博物馆珍藏的隋代灰陶十二生肖俑,身穿长袍,正襟危坐,双手合于胸前,堪称生肖蛇文物的代表。

隋 灰陶十二生肖俑 武汉博物馆藏

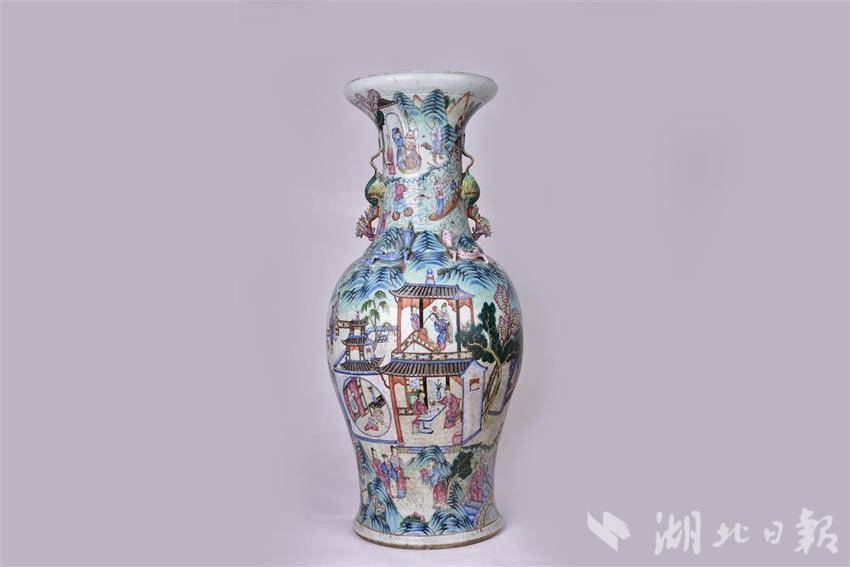

除蛇首人身,蛇还幻化为人形。武汉博物馆珍藏的清代粉彩白蛇传故事图凤耳瓷瓶,通体绘《白蛇传》主要场景:断桥邂逅、同船共渡、水漫金山、仕林祭塔等。整件器物端厚挺拔,色泽明丽,画工精湛,人物形象、故事情节描绘生动。

清代 粉彩白蛇传故事图凤耳瓷瓶 武汉博物馆藏

湖北省博物馆协会理事长、湖北省博物馆馆长张晓云接受湖北日报全媒记者采访时说,“春节蕴含的和平、和睦、和谐等理念,与荆楚文化特质及中华文明突出特性十分契合。全省各地博物馆立足馆藏资源,围绕蛇年生肖文化主题,开展类型丰富、形式多样的活动,营造浓烈多彩的节日氛围,是贯彻落实习近平总书记考察湖北殷殷嘱托、传承弘扬中华优秀传统文化的生动实践。”

附件:

鄂公网安备42010602000704号

鄂公网安备42010602000704号