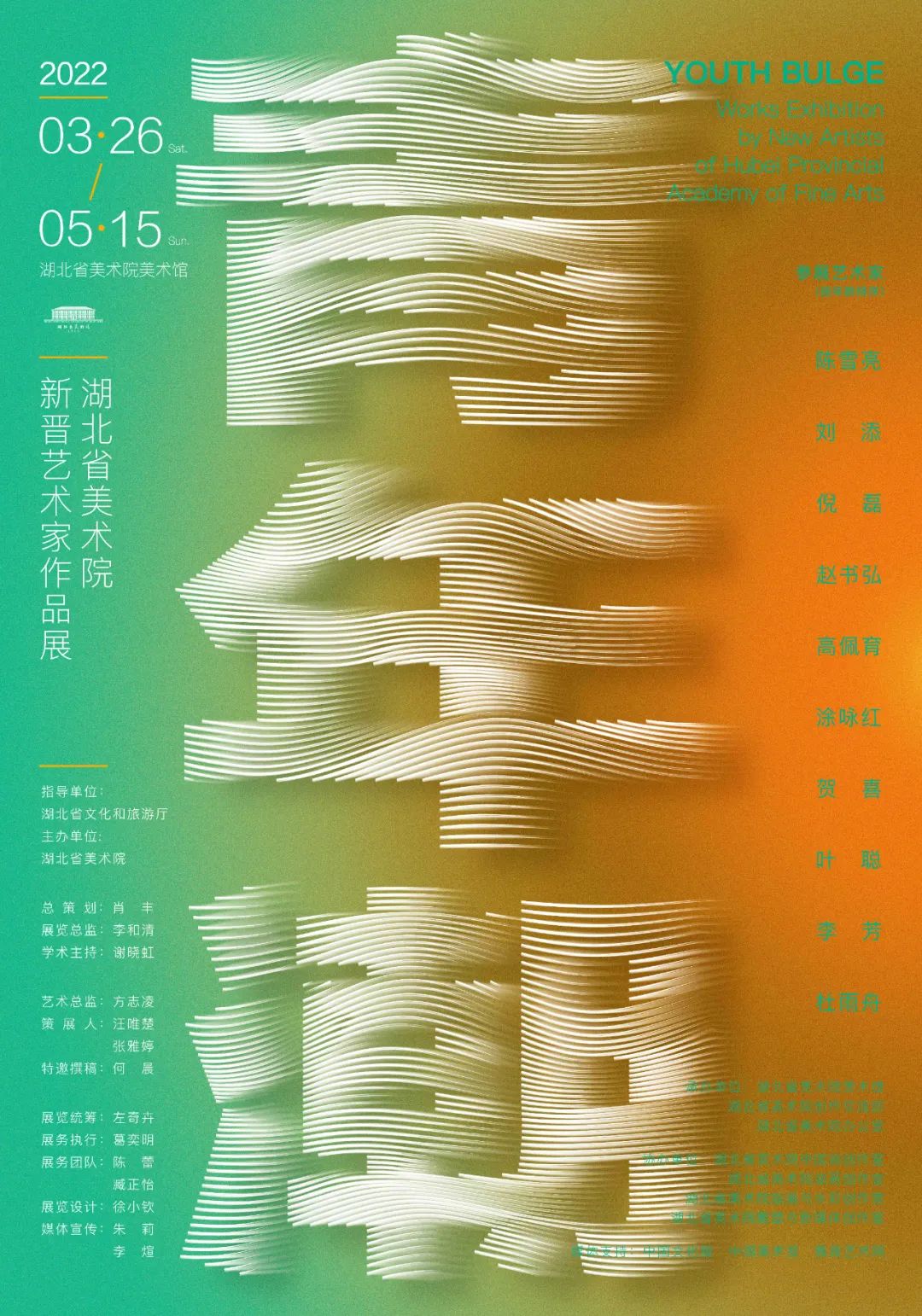

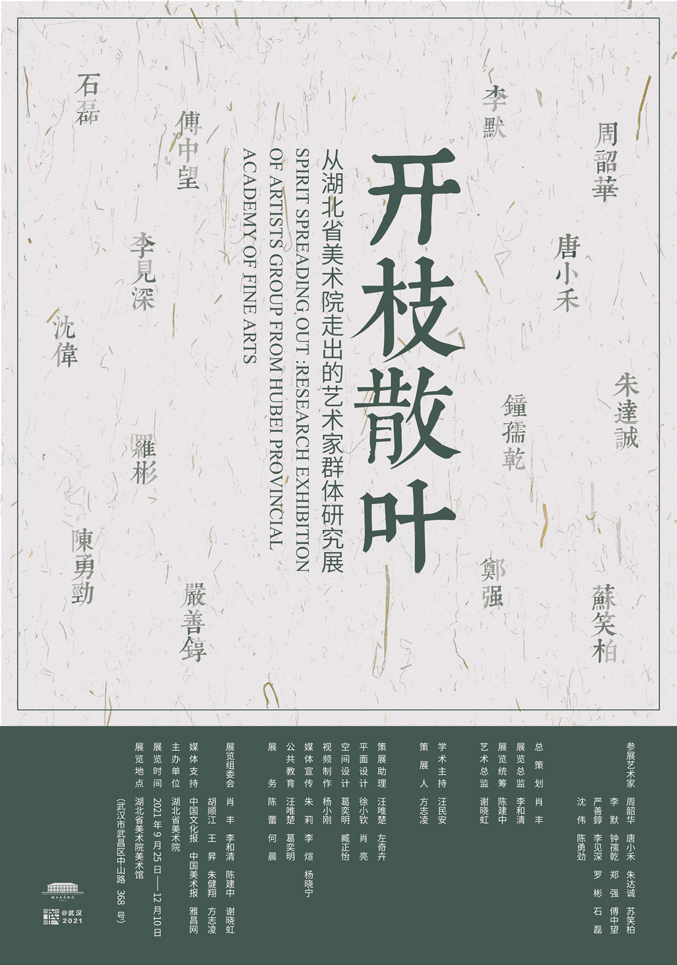

展览预告 展览推介 公共教育 媒体聚焦 美术馆公告

“开枝散叶——从湖北省美术院走出的艺术家群体研究展”艺术家·李默

展厅实景 | EXHIBITION HALL

李默,1950年出生于中国香港。1981年毕业于广州美术学院。1981年至1985年间就职于湖北省美术院油画创作室,1985年至1988年间就职于广州画院油画研究室。曾任加拿大温哥华首届华人艺术家协会理事。

油画、综合材料

218cm×163cm

2021年

李默 | 节凑之外

油画、综合材料

218cm×366cm

2021年

李默 | 忆

油画、综合材料

218cm×183cm

2021年

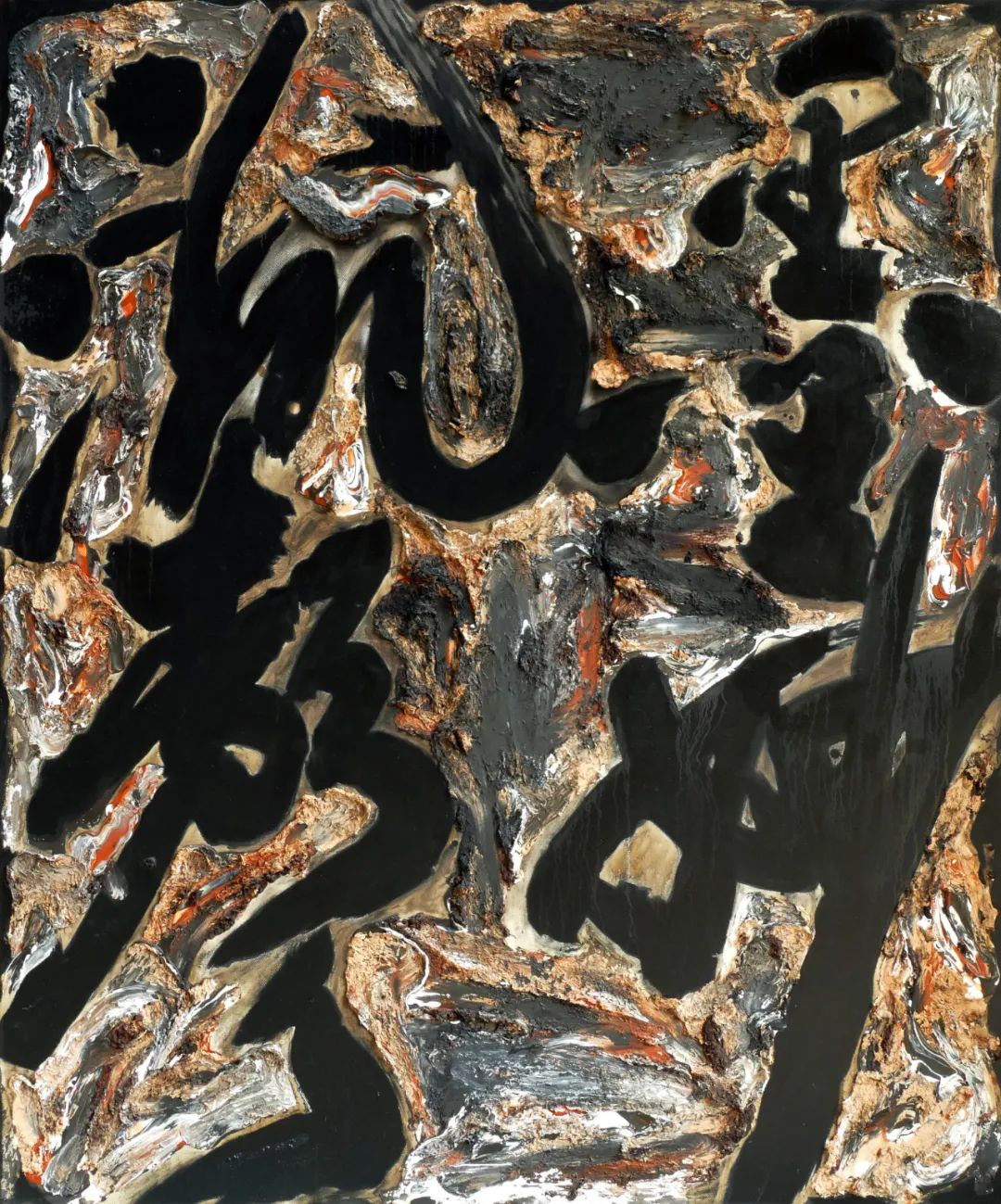

李默 | 墨妙流声

油画、综合材料

218cm×183cm

2021年

李默1950年出生于中国香港,其父李一夫是广东台山人,母亲梁培裕是湖南长沙人,二人是杭州国立艺专的同班同学。1941年毕业后,其父母曾先后任教于重庆国立艺术专科学校和台北工业学校。1949年,李一夫任香港华商广告公司的设计主管,夫妻定居香港。1951年,李一夫接到杭州国立艺专同学刘依闻来函,邀请他到正在筹建的武汉教育学院任教,遂全家迁往武汉。李一夫曾任湖北艺术学院工艺美术系主任,是著名的工艺美术家,曾参与北京十大建筑、武汉长江大桥等大型建筑项目的装饰设计工作,著名的武汉长江大桥上的不少雕花就是由他设计制作的。1965年,李一夫任教的湖北艺术学院美术系并入新成立的湖北美术院,直到1972年(当时,湖北美术院被改编为湖北省美术工作队)去世为止,他的工作关系都在湖北美术院。

李默1981年从广州美术学院毕业后,也进入了湖北省美术院。在这个意义上,他算是美术院的“院二代”了。但李默在美术院待的时间并不长,4年后,他被调入广州画院。李默对艺术的探索非常执着,他与妻子“为了避开各种对艺术的干扰,追溯亘古的文明,曾经结伴去敦煌艺术宝库精修,去陕北黄土高原的窑洞生活。”他这一时期的作品,在1987年阿尔及尔世界文化荟萃中获金奖。1989年,李默携妻子迁居加拿大。

像绝大多数那一时期移居海外的中国艺术家一样,李默首先面临的是种种“新颖”的艺术信息的冲击:“西方艺术和审美思维对自由心志那种全心全意的追求,现代艺术对色彩和造型无拘无束的利用和大胆奔放的表现力,现代美学赤裸裸的实验性和惊人的创造力,都叫李默屡屡激动不已。”他在国内所接受的艺术训练——严谨扎实的写实功夫、对敦煌壁画所代表的艺术传统的倾心、对黄土高原所象征的民族精神的认同等——与西方的当代艺术语境相去甚远,对西方艺术的种种新形态、新观念的消化与吸收,成为刻不容缓的问题。我们可以从一则家庭趣闻中看出李默痴迷的艺术状态:有一年他回国,“刚下飞机,他就郑重召集全家人在母亲家聚会,大家都在猜测他要做什么时,李默却不慌不忙地从包里掏出一个小本,俨然一副老师模样,在家人的惊讶中,他严肃地给大家上起了色彩课”。

但他很快也遇到了几乎所有移居海外的中国艺术家都遇到的问题:在看似有着无限可能性的艺术世界里,真正能够支撑起自己独立的艺术性格的东西是什么?最终,他同样在中西方的文化差异以及中国独特的艺术传统中找到了自己的立足点。他一方面自由地将装置、行为等艺术形态综合在一起,同时运用中国传统神秘文化中“仪式化”的表现形式,希望借用当代多元、综合的艺术方式,将中国独特的人文精神传播到世界各地。他认为,在人类社会的联系越来越紧密,但精神世界的隔膜、文化的分歧日渐演化为“文明的冲突”的现代社会里,东西方智慧相互融合是人类社会与文明发展的根本出路。而在另一方面,他持续探索以东方特有的文化与视觉元素,结合抽象表现主义而形成自己独具一格的绘画风格的可能性。他将中国象形文字从传统的既定概念与形式中剥离,在抽象表现主义的形式结构中,融进他们那代人特有的质朴、深沉而又充满激情的精神特质。

方志凌

(《艺术故事——一个有故事的地方和一群有故事的人》节选)

李默出生后第二年,其父设计家李一夫同其母梁培裕从香港赴湖北教育学院美术科(武昌艺专学脉中的一支,湖北美术学院的前身)任教,阖家迁居武汉。1981年从广州美术学院毕业后,李默进入湖北省美术院,4年后调至广州画院,1989年又迁居加拿大。

移居海外的头几年里,李默时常感到自己被两股强有劲的力量激烈地拉扯:一方面,西方当代艺术及其展露出的无限可能让他激动不已;另一方面,中国传统文化的辉光始终包裹着他,他自幼喜爱书法,去敦煌探过石窟,入陕北踏过黄土。很快李默意识到,与其在不可能定胜负的拉锯战中消耗心神,不若尝试构建出能使他一应志趣皆相互映照的包容空间。于是,李默“回到东方的艺术源点,在中国‘书艺入画’的观念中找到了切入点和自然流畅的表现方法,初步形成了自己独特的绘画语言”。

1998年,李默在温哥华不列颠哥伦比亚大学(UBC)推出大型综合艺术展览“夸父追日”;翌年6月,该展被邀请至埃德蒙顿国际艺术节The Works展出,观展人数达30万。作品的灵感源自《易经》,“大衍之数五十,其用四十有九”,李默用49根直贯天顶的柱子在展厅中央围成圈,又做了49本重达36斤的大书置于圈外,就连60多幅或挂墙壁,或悬半空,或铺地上的绘画作品的尺幅也是49平方尺,他本人则“身穿自制的白底上绘有不规则黑色图形的大袍,手舞足蹈、似歌非歌,他手执巨型毛笔似书非书,他举起火焰喷枪喷出长长闪烁的蓝色火焰,吞噬身旁的书页……”。

当然,李默仪式性的装置、行为和卜筮、吉凶等神秘元素关系不大。与冯友兰视《易经》为“宇宙代数学”的观点类似,李默将创作视作包罗万象、万能万用的公式,不论浩渺似宇宙或微小如尘芥皆可代入。在李默看来,“地球的空间对人类来讲是愈来愈小,只有东西方智慧融合一体,才是东西文明、东西文化艺术发展的根本道路”。

令人感喟的是,李默无意为他融贯东西元素、调用多元手段的创作添加过多的注脚。“借用中国的神话故事把东方文化的博大精深传到加拿大及世界各地,这是我的初衷”,这是李默展前写给湖北省美术院的一段话,其中思虑与他初到海外时一般无二。艺术家的寡言和坦诚令人回想起他在20世纪80年代创作的一批“干巴巴”的油画:贫瘠、苍莽的黄土地和卷着沙砾的风吞噬了李默的“壳”,他只能直面、只有思索,高丽纸上干涸又隽永的波形线就是陕北的天和地在他心里划下的沟壑。不论今昔,李默坚持把自己暴露在总和了一切空间、时间、物质的宇宙中,他竭尽全力地感受、追寻、再表现,其创作揭开的永远是给人以感动、欣喜乃至忧愁的世间万象的本质。

汪唯楚

(《千枝攒万叶——小记从湖北省美术院走出的14位艺术家》节选)

附件: